お悩み

お悩み高齢になった親がいつまでも免許返納をしてくれない……

それどころか、運転もやめてくれないし、燃費が良い軽自動車に買い替えようかななんて言っている……

本記事では、上記のようにお悩みの方に向け、高齢になった親が運転をやめないときの対処法や子供たちがしてあげたいことを解説します。

- 高齢ドライバーの人数や事故件数

- 高齢になった親が運転をやめないときの対処法

- 高齢になった親に運転をやめてもらうときにすべきこと

高齢になった親がなかなか運転をやめてくれない——そんな悩みを抱える方は少なくありません。

加齢に伴い事故リスクが高まることは理解していても、当の本人は「まだ大丈夫」と運転を続けてしまいがちです。

とはいえ、無理にやめさせようとすると、かえって親子関係がこじれる原因にもなりかねないので慎重に進めなければなりません。

大切なことは、親の気持ちに寄り添いながら、安心して運転を手放せる環境を整えることです。

本記事では、高齢になった親が運転をやめないときの対処法や、やめてもらうためにすべきことを解説していきます。

高齢ドライバーの人数や事故件数

高齢ドライバーによる交通事故がニュースなどで取り上げられると「自分の親がこんなことをしてしまったらどうしよう……」と不安になる方も多いはずです。

しかし、親が田舎に住んでいる場合、免許返納をし運転をやめてしまうと、生活が難しくなる場合も多く、運転をやめさせるべきか悩んでしまうでしょう。

本章では、高齢ドライバーの人数や事故件数について解説していきます。

高齢ドライバーの人数

高齢ドライバーとは、一般的に65歳以上の運転者を指し、令和6年の時点で65歳以上の運転免許保有者は全体の約24.6%を占め、うち75歳以上は9.7%となっています。

日本は高齢化が進んでいるため、高齢ドライバーの割合は年々増え続けています

高齢ドライバーの事故件数

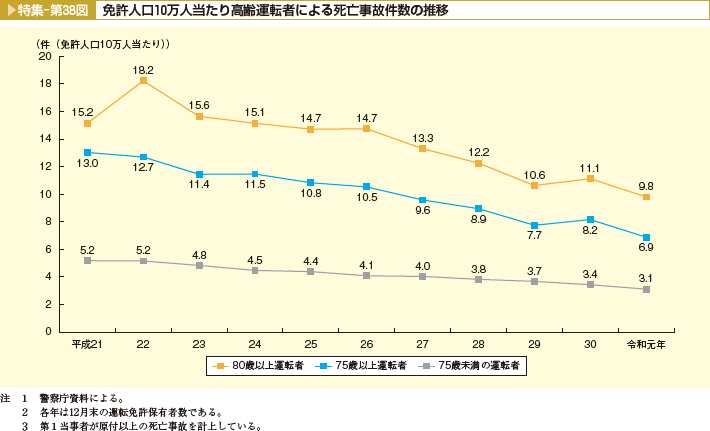

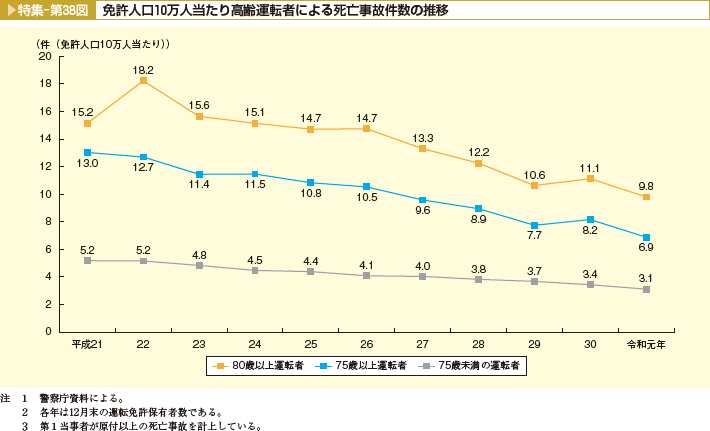

内閣府の調査によると、免許人口10万人あたりの高齢運転者による死亡事故件数の推移は、年齢が上がるにつれ高くなることがわかります。

上記のように、75~79歳の運転手による死亡事故は、75歳未満の運転者による死亡事故の2倍近くであると発表されています。

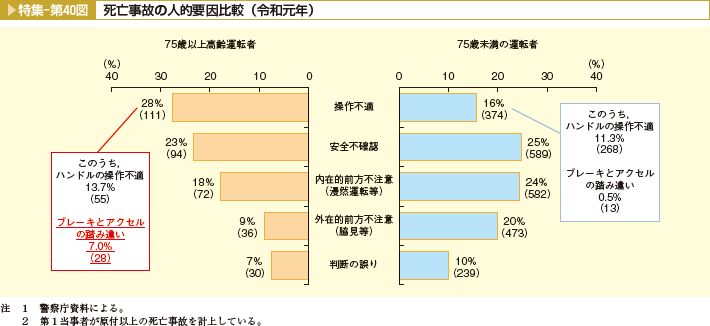

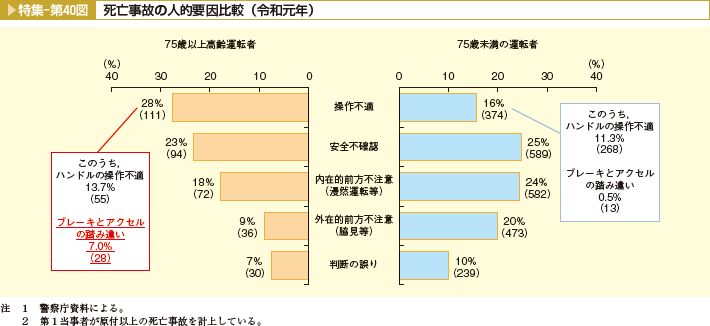

ちなみに、75歳以上の高齢運転者の事故原因は、ハンドルやブレーキなどの操作ミスによる事故が28%とされており、他の年代との事故原因の差も問題視されています。

他の年齢では、安全不確認やわき見運転などが事故原因で多くなっています

このことからも、年齢が上がるにつれ、ブレーキとアクセルの踏み間違いやハンドル操作のミスなどを起こしやすくなることがわかるでしょう。

高齢になった親が運転をやめないときの対処法

先ほど解説したように、高齢になると交通事故を起こしやすくなりますし、運転時の操作ミスもしやすくなります。

子供や孫にとっては、何かあってからでは遅いから親が高齢になったら運転をやめてほしいと感じるはずです。

しかし、親の性格や生活環境によっては、運転をやめたがらないこともあるでしょう。

高齢になった親が運転をやめないときには、以下のような方法で対処しましょう。

- 家族が説得する

- 友人・知人に説得してもらう

- かかりつけ医など医療関係者に説得してもらう

- 事故を起こすことによるリスクを説明する

- 自動車の運転を続けるデメリットを説明する

- 免許返納によるメリットを説明する

- 高齢者教習を受講してもらう

それぞれ詳しく解説していきます。

家族が説得する

まずは、家族からの説得が免許返納や運転をやめることの第一歩です。

ただし「もう危ないからやめて」と頭ごなしに言うのではなく「私たちも心配で毎日気が休まらない」「もしもの時、あなたも他人も不幸にしてしまう」と、家族の思いを伝える形が効果的です。

また、生活の不便さに寄り添い「運転をやめても移動手段を一緒に考えるから大丈夫」と代替案を示すと、安心感を持ってもらいやすくなります

友人・知人に説得してもらう

子供や孫の言葉に耳を貸さないのであれば、友人や知人に説得してもらうのも有効です。

親世代は同年代の友人や近所の知人、町内会の仲間などの言葉に耳を傾けやすい傾向があります。

例えば、すでに免許返納を済ませた知人がいれば「○○さんも返納して公共交通に切り替えたら安心だと言っていた」と具体例を出してもらうと効果的です。

身近な存在のリアルな声は、家族の言葉よりも刺さることがあります

かかりつけ医など医療関係者に説得してもらう

医師や看護師といった医療従事者からのアドバイスにも、一定の説得力があります。

特に、かかりつけ医が「認知機能や反応速度の低下が見られる」「健康面から運転は控えた方がよい」と伝えてくれると、本人も冷静に受け止めやすくなるでしょう。

定期健診の際に家族が相談し、運転について話題に出してもらうのもひとつの方法です

事故を起こすことによるリスクを説明する

高齢になった親がなかなか運転をやめてくれない場合には、事故を起こしてしまった場合のリスクについて語るのも効果的です。

高齢者の事故には、被害者・加害者を問わず人生を大きく変えるリスクがあるからです。

例えば、「万が一、人身事故を起こしたら、子供や孫にも迷惑がかかる」などといったリスクを正しく伝えてみましょう。

自動車の運転を続けるデメリットを説明する

運転を続けることが高齢者本人にとってもデメリットがあると、理解してもらうのも良いでしょう。

例えば、車を保有し続ければ維持費や税金がかかるため、年金暮らしの高齢者にとっては負担になることもあるでしょう。

他にも、体力や気力が低下してきており、運転を続けること自体が負担になることもあるはずです。

私は、運転が苦手なので、さっさと免許返納したいくらいです

免許返納によるメリットを説明する

運転を続けるリスクやデメリットを伝える一方で、免許返納や運転をやめることのメリットを根気よく伝えていきましょう。

例えば、免許返納してしまうと身分証明書がないと感じる方もいますが、近年では免許返納した方に向け「運転経歴証明書」を発行してくれます。

運転経歴証明書も免許証と同様に身分証明書として使用可能です

また、自治体や地域によっては、運転経歴証明書を持っていると、公共交通の割引やタクシー料金の補助などを受けられることもあります。

運転をやめることが“損”ではなく、得になることを前向きに伝えましょう

高齢者教習を受講してもらう

どうしても高齢になった親が運転をやめてくれないのであれば、せめて高齢者教習を受けてもらいましょう。

教習場では免許を取得したい方だけでなく、高齢者向けやペーパードライバー向けの講習も実施しています。

講習を受ければ、現在の運転技術や注意力の状態を客観的に把握できますし、指導員からのアドバイスを受けることで自分の衰えを自覚するきっかけにもなります。

講習を受けた結果、自ら判断して返納を選べば、納得感も得られるはずです

高齢になった親に運転をやめてもらうときにすべきこと

高齢の親が運転を続けていると、子供世代としては「事故を起こす前にやめてほしい」と願うものです。

しかし、その思いを正面からぶつけるだけではうまくいかないことが多く、かえって親の反発やプライドを刺激してしまうケースもあります。

親の気持ちを尊重しつつ、自然に運転をやめてもらうためには、以下のようなことを意識しましょう。

- 無理やり運転をやめさせない

- 代わりの移動手段を用意しておく

それぞれ詳しく解説していきます。

無理やり運転をやめさせない

まず大前提として、高齢になった親に無理やり運転をやめさせることは避けましょう。

人によっては、車の運転は単なる移動手段ではなく、自由や自立の象徴でもあり、趣味でもあるからです。

昔は「自家用車を持つ=一人前」と考える方もいましたし、車好きの方にとって自分の車を手放すことは苦しいでしょう。

夫も車や運転が大好きなので、高齢になったときにすんなり免許返納できるか不安ではあります

車や運転自体にこだわりを持っている方から強制的に奪ってしまうと、「信用されていない」「自分の人生を奪われた」と感じさせてしまい、関係がこじれてしまう可能性もあるでしょう。

また、運転をやめた後、一気に老け込んでしまい、体力や気力が低下してしまうリスクもあります。

代わりの移動手段を用意しておく

地域によっては、生活していくにあたり自家用車の運転が必須な場合もあります。

自宅からバス停や駅が離れている場合や、あっても本数が少ない場合、運転をやめてしまうと行動範囲が狭まったり、日常生活に支障をきたしたりする恐れもあるでしょう。

離れて住む子供や孫が運転をやめてほしいと伝えることは簡単ですが、やめた後の生活に困らないように対策を講じておくことも大切です。

具体的には、以下のような方法で運転をやめた後の移動手段や買い物に行かなくて済む方法を考えてあげると良いでしょう。

- 地域のコミュニティバスや福祉バス

- タクシー利用+割引制度

- 家族の送迎のスケジューリング

- 電動自転車やシニアカーの導入

- 買い物代行・宅配サービスの活用

自治体の役所などで免許返納後に受けられるサービスについて確認しておくと安心です

高齢になった親の運転についてよくある質問

最後に、高齢になった親の運転について、よくある質問を回答と共に紹介していきます。

- 高齢になった親が運転をやめない理由は何ですか?

-

高齢になった親が運転をやめたがらない理由には、いくつかの心理的・実務的な理由があり、代表的には以下のようなものがあります。

- 移動手段を失う不安

- 自立を失う恐怖

- 自信と過信

- 高齢になった親の運転やめどきはいつですか?

-

高齢になった親が運転をやめるタイミングは、年齢で一律に判断できるものではありません。

しかし、以下のような兆候が見られたら、運転の継続について再検討するタイミングといえるでしょう。

- 軽微な事故やヒヤリハットが増えている

- 交通標識や信号の見落としが増えた

- 医師や周囲からの運転についてアドバイスを受けている

- 認知機能の衰えが感じられる

また、法律的には75歳以上のドライバーには「高齢者講習」や「認知機能検査」が義務づけられており、これを機に自分の状態を見直してもらうきっかけにもなります。

【まとめ】元気なうちから「何歳で免許返納する?」と気軽に話しておくのがおすすめです

私の親はまだ60代前半なのですが、65~70歳頃のタイミングで免許を返納したいと話しています。

お正月など実家に子供たちが集まったタイミングで軽く免許返納の話題をしたところ、そんな話をしていました

実家は都内にありますが、免許返納すると買い物が不便になるのは事実なので、免許返納後は子供たちでネットスーパーの送料を負担する予定です。

こんな風に、免許返納はまだ先だと思っていても、気軽な世間話として親子の意見や考えを確認しておくと良いでしょう。

このブログでは、高齢になった親の暮らしを見守る方法やデバイスを紹介しています。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました

コメント